Псовая охота с борзыми и гончими собаками в России была не просто развлечением, а настоящим искусством, требующим слаженной работы команды профессионалов. Во главе этой команды стоял ловчий, который отвечал за организацию и проведение охоты. Доезжачий, старший псарь, был ключевой фигурой в управлении собаками: он не только обучал их, но и координировал их действия во время охоты. Выжлятник, в свою очередь, занимался гончими собаками, а борзятник — борзыми.

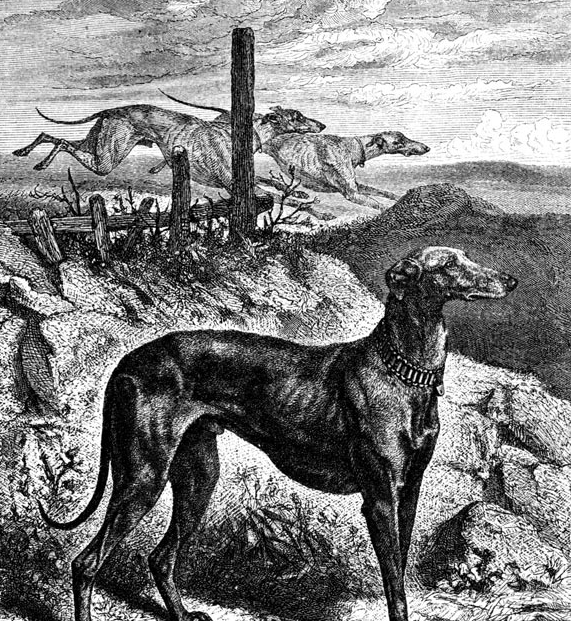

Комплексная охота, включавшая стаи гончих в 18-40 собак и до 20 свор борзых по 3-4 собаки в каждой, была самым эффективным способом охоты. Гончие «выгоняли» зверя на открытое пространство, где его встречали верховые охотники с борзыми. Эти собаки стремительно догоняли и «брали» добычу. Такая слаженная работа требовала высокой квалификации и взаимопонимания всех участников.

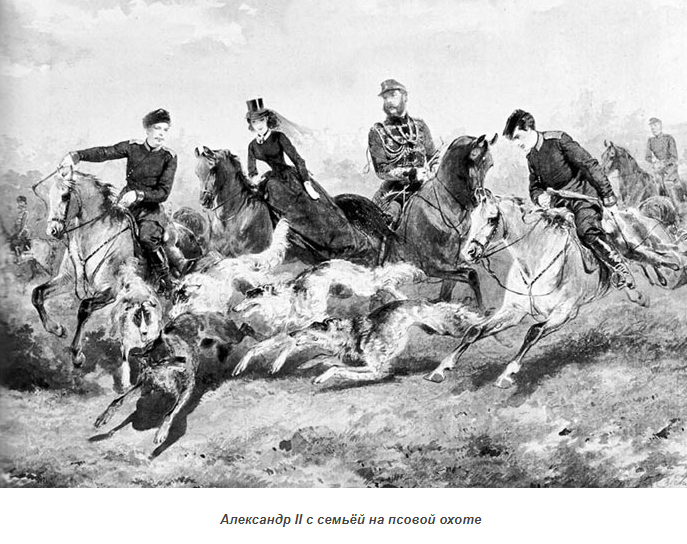

Александр II, будучи страстным любителем псовой охоты, придавал ей особое значение. Он окружал себя охотничьими собаками, но его сердце было отдано сеттеру по кличке Милорд. Эта собака не только сопровождала императора на охотах, но и стала его своеобразной «визитной карточкой».

Царские охоты сопровождались строгими ритуалами, подчеркивающими их торжественность. Одним из самых значимых событий дня была «штрека» — пиршество после удачной охоты. Вся охотничья команда выстраивалась полукругом возле убитых зверей. Появление великих князей сопровождалось звуками фанфар, а затем заведующий охотой произносил приветственную речь. После этого снова раздавались фанфары, отдавая почести трофеям. Музыка, особенно духовой оркестр, играла важную роль, создавая особую атмосферу русской охоты.